🚀 AI 时代下前端开发的竞争力重塑:从交付代码到交付价值

"AI 不是要取代开发者,而是要重新定义开发者的价值" —— 玉伯

🌊 AI 时代前端开发工种面临的挑战与机遇

💼 工种定义的重塑:从"代码工人"到"价值创造者"

传统前端开发者的困境:

在 AI 工具普及之前,前端开发者主要面临以下问题:

- 🔄 重复性工作:CRUD 页面、表单、样式、交互、兼容...

- ⏰ 交付效率瓶颈:前后端联调、样式交互细节...沟通成本高

- 🔧 技术债务累积:技术更迭快,升级成本高;不抽象 = 处处维护,高度抽象 = 无力维护...

AI 时代的机遇与挑战:

随着 AI 工具的普及,前端开发工种正在发生根本性转变:

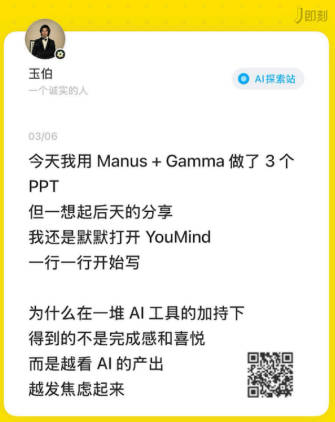

🎯 挑战:AI 工具带来的"能力焦虑"

- 🤖 代码生成能力:AI 的代码生成能力终会更好用、更易用

- 🔄 角色重新定位:从"代码实现者"转向"需求理解者"和"价值创造者"

🚀 机遇:从"交付代码"到"交付价值"

传统模式:代码交付

需求 → 设计 → 编码 → 测试 → 部署 → 交付代码AI 时代模式:价值交付

需求理解 → 方案设计 → AI 辅助实现、测试 → 用户体验优化 → 业务价值验证 → 持续迭代核心转变:

🔄 关注点转移

之前:如何写出更好的代码

现在:如何创造更大的业务价值

🛠️ 工具使用方式

之前:手写每一行代码

现在:AI 生成代码,开发者优化和组合

📊 成功指标变化

之前:代码质量、性能指标

现在:用户体验、业务指标、转化率

1️⃣ AI 时代的马太效应

💡 马太效应:赢者通吃的时代

在 AI 时代,技术选型比以往任何时候都重要。

强者愈强,弱者愈弱。选择主流技术栈,意味着:

- 🎯 更好的 AI 支持

- 🌟 更丰富的生态资源

- 🛡️ 更稳定的社区支持

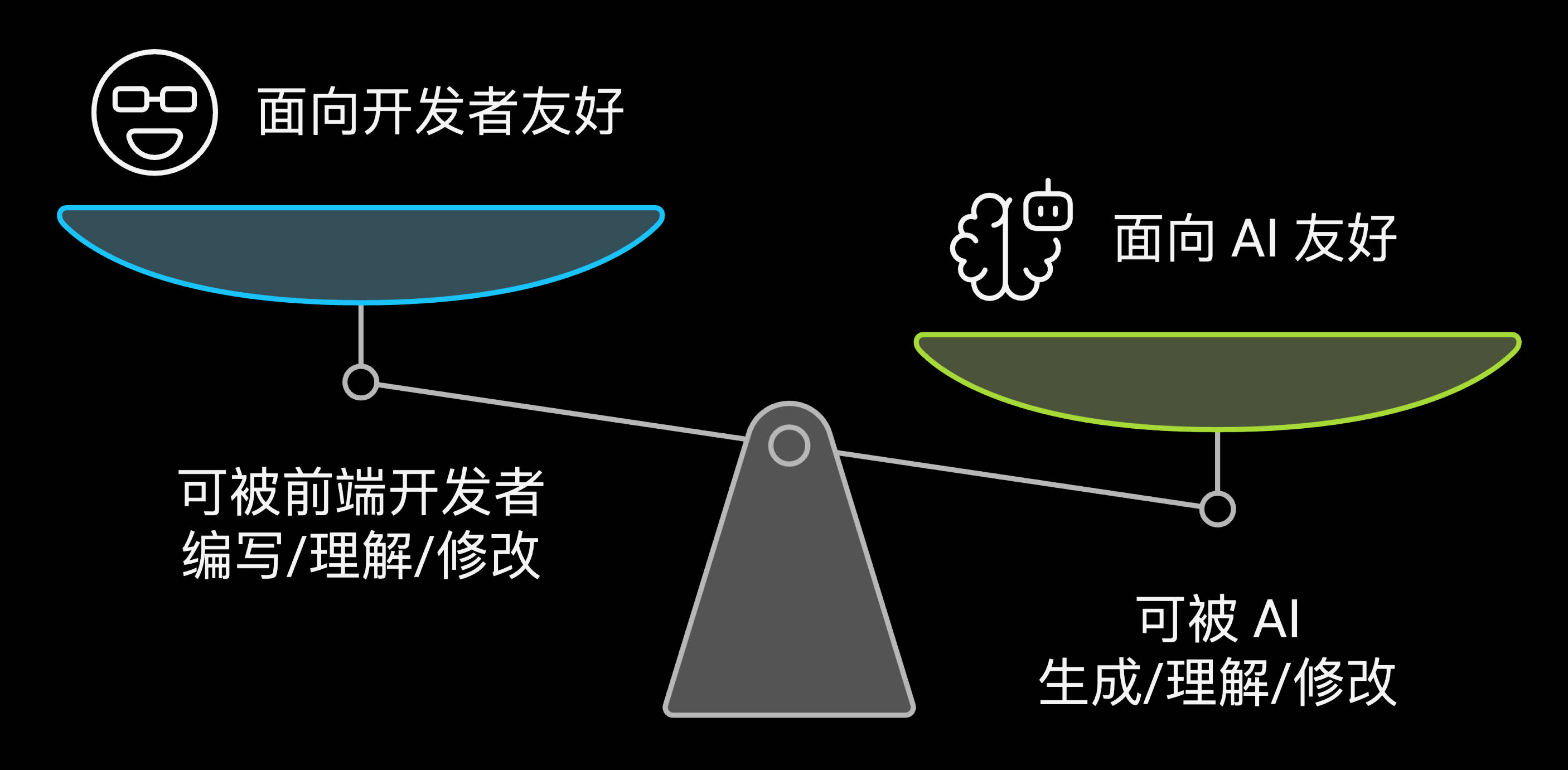

2️⃣ AI 时代技术选型的三大核心原则

🤖 AI 工具支持度

选择 AI 最懂的技术

为什么重要? AI 工具对主流技术的理解度最高,能提供最准确的代码生成和建议。

- 主流框架优先:React、Vue、Next.js - AI 理解度最高

- 远离小众技术:AI 训练数据少,支持效果差

- 标准化模式:React Hooks、组件 Props、事件处理等标准模式

🌱 生态成熟度

选择最活跃的社区

为什么重要? 成熟的生态意味着更多 AI 训练数据、更好的工具支持和更稳定的维护。

- 依赖包生态:npm 包数量多,社区活跃

- 工具链支持:Vite、Webpack、Jest 等主流工具 AI 支持好

- 类型安全:TypeScript 生态完善,AI 理解代码结构更好

🚀 技术先进性

选择面向未来的技术

为什么重要? 先进技术通常有更好的 AI 支持,能提升开发效率和代码质量。

- 现代构建工具:Vite、Turbopack 等 ESM 和 HMR 机制

- 性能优化友好:虚拟滚动、时间分片、懒加载等优化模式

- AI 原生支持:Next.js App Router、React Server Components 等新特性

3️⃣ AI 时代代码组织模式变革

🎯 传统组件封装 vs shadcn 模板式组件

传统组件封装模式:过度设计的"黑盒"

🔍 点击展开:传统 Button 组件的复杂内部实现(AI 看了想哭)

// 传统Button组件的内部实现 - AI完全看不懂

const Button = forwardRef<HTMLButtonElement, ButtonProps>(

(

{

variant = 'default',

size = 'default',

loading = false,

icon,

iconPosition = 'left',

rounded = 'default',

shadow = 'default',

hoverEffect = 'none',

focusRing = 'default',

animation = 'none',

responsive = false,

accessibility = {},

theme = {},

breakpoints = {},

className,

children,

...props

},

ref

) => {

// 复杂的variant逻辑 - AI看了就晕

const variantStyles = useMemo(() => {

switch (variant) {

case 'primary':

return {

light: { bg: theme.light?.bg || '#007bff', text: theme.light?.text || 'white' },

dark: { bg: theme.dark?.bg || '#0056b3', text: theme.dark?.text || 'white' }

};

case 'secondary':

return {

light: { bg: theme.light?.bg || '#6c757d', text: theme.light?.text || 'white' },

dark: { bg: theme.dark?.bg || '#545b62', text: theme.dark?.text || 'white' }

};

// ... 还有20+个case

}

}, [variant, theme]);

// 复杂的size逻辑 - AI看了想哭

const sizeStyles = useMemo(() => {

const baseSizes = {

small: { px: '8px', py: '4px', fontSize: '12px' },

default: { px: '12px', py: '6px', fontSize: '14px' },

large: { px: '16px', py: '8px', fontSize: '16px' }

};

if (responsive && breakpoints) {

return {

sm: baseSizes[breakpoints.sm || 'default'],

md: baseSizes[breakpoints.md || 'default'],

lg: baseSizes[breakpoints.lg || 'default']

};

}

return baseSizes[size];

}, [size, responsive, breakpoints]);

// 复杂的动画逻辑 - AI看了想跳楼

const animationStyles = useMemo(() => {

switch (animation) {

case 'bounce':

return 'animate-bounce';

case 'pulse':

return 'animate-pulse';

case 'spin':

return 'animate-spin';

// ... 还有10+个case

}

}, [animation]);

// 复杂的hover效果逻辑 - AI看了想撞墙

const hoverStyles = useMemo(() => {

switch (hoverEffect) {

case 'scale':

return 'hover:scale-105 transition-transform';

case 'lift':

return 'hover:-translate-y-1 transition-transform';

case 'glow':

return 'hover:shadow-lg transition-shadow';

// ... 还有8+个case

}

}, [hoverEffect]);

// 复杂的主题逻辑 - AI看了想回家

const currentTheme = useTheme();

const themeStyles = useMemo(() => {

return currentTheme === 'dark' ? variantStyles.dark : variantStyles.light;

}, [currentTheme, variantStyles]);

// 复杂的响应式逻辑 - AI看了想转行

const responsiveStyles = useMemo(() => {

if (!responsive) return {};

return {

'@media (max-width: 640px)': sizeStyles.sm,

'@media (min-width: 641px) and (max-width: 1024px)': sizeStyles.md,

'@media (min-width: 1025px)': sizeStyles.lg

};

}, [responsive, sizeStyles]);

// 复杂的可访问性逻辑 - AI看了想退休

const accessibilityProps = useMemo(() => {

return {

'aria-label': accessibility.ariaLabel,

role: accessibility.role || 'button',

tabIndex: accessibility.tabIndex || 0,

...(loading && { 'aria-busy': true })

};

}, [accessibility, loading]);

return (

<button

ref={ref}

className={cn(

'inline-flex items-center justify-center border-0 cursor-pointer',

'focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-offset-2',

`focus:ring-${focusRing === 'default' ? 'blue' : focusRing}-500`,

`rounded-${rounded === 'default' ? 'md' : rounded}`,

`shadow-${shadow === 'default' ? 'sm' : shadow}`,

animationStyles,

hoverStyles,

responsiveStyles,

className

)}

style={{

backgroundColor: themeStyles.bg,

color: themeStyles.text,

padding: `${sizeStyles.py} ${sizeStyles.px}`,

fontSize: sizeStyles.fontSize,

...responsiveStyles

}}

disabled={loading || props.disabled}

{...accessibilityProps}

{...props}

>

{icon && iconPosition === 'left' && <span className="mr-2">{icon}</span>}

{children}

{icon && iconPosition === 'right' && <span className="ml-2">{icon}</span>}

{loading && (

<span className="ml-2">

<Spinner size={size} />

</span>

)}

</button>

);

}

);

Button.displayName = 'Button';🔍 点击展开:传统 Button 组件的复杂使用方式(50+个 props)

// 传统方式:过度封装,AI完全看不懂的黑盒

<Button

variant="primary"

size="large"

onClick={handleClick}

disabled={isLoading}

loading={isLoading}

icon={isLoading ? <Spinner /> : <CheckIcon />}

iconPosition="left"

rounded="full"

shadow="lg"

hoverEffect="scale"

focusRing="blue"

animation="bounce"

responsive={true}

accessibility={{

ariaLabel: 'Submit form button',

role: 'button',

tabIndex: 0

}}

theme={{

light: { bg: 'blue-500', text: 'white' },

dark: { bg: 'blue-600', text: 'white' }

}}

breakpoints={{

sm: { size: 'small' },

md: { size: 'medium' },

lg: { size: 'large' }

}}

>

{isLoading ? 'Loading...' : 'Submit'}

</Button>特点:

- 🚫 过度抽象:一个按钮组件包含 50+个 props,内部逻辑复杂到爆炸

- 🔄 可维护性"高":逻辑集中,但每次修改都要考虑 50+个 props 的兼容性

- 🤖 AI 完全懵逼:内部实现是黑盒,AI 看到这堆 props 就晕了

- 🎨 定制化困难:想改个颜色都要通过 theme 系统,想改个样式要翻遍文档

- 🐛 Bug 温床:50+个 props 的组合爆炸,测试覆盖不过来

- 📚 学习成本高:同事要 3 天才能搞懂这个 Button 怎么用,不敢轻易修改,干脆复制一份

shadcn + Tailwind CSS 模式:AI 时代的"透明模板"

🔍 点击展开:shadcn Button 组件的简洁内部实现(AI 看了想点赞)

// shadcn Button组件的内部实现 - AI看了想点赞

const Button = React.forwardRef<

HTMLButtonElement,

React.ButtonHTMLAttributes<HTMLButtonElement> & VariantProps<typeof buttonVariants>

>(({ className, variant, size, asChild = false, ...props }, ref) => {

const Comp = asChild ? Slot : 'button';

return <Comp className={cn(buttonVariants({ variant, size, className }))} ref={ref} {...props} />;

});

// 样式变体定义 - 简单到AI都能背下来

const buttonVariants = cva(

'inline-flex items-center justify-center whitespace-nowrap rounded-md text-sm font-medium ring-offset-background transition-colors focus-visible:outline-none focus-visible:ring-2 focus-visible:ring-ring focus-visible:ring-offset-2 disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50',

{

variants: {

variant: {

default: 'bg-primary text-primary-foreground hover:bg-primary/90',

destructive: 'bg-destructive text-destructive-foreground hover:bg-destructive/90',

outline: 'border border-input bg-background hover:bg-accent hover:text-accent-foreground',

secondary: 'bg-secondary text-secondary-foreground hover:bg-secondary/80',

ghost: 'hover:bg-accent hover:text-accent-foreground',

link: 'text-primary underline-offset-4 hover:underline'

},

size: {

default: 'h-10 px-4 py-2',

sm: 'h-9 rounded-md px-3',

lg: 'h-11 rounded-md px-8',

icon: 'h-10 w-10'

}

},

defaultVariants: {

variant: 'default',

size: 'default'

}

}

);🔍 点击展开:shadcn Button 组件的简洁使用方式

// shadcn方式:简单透明,AI一眼就能看懂

<Button

className="bg-blue-500 hover:bg-blue-600 text-white px-4 py-2 rounded-md

shadow-lg hover:shadow-xl transition-all duration-200

disabled:opacity-50 disabled:cursor-not-allowed"

onClick={handleClick}

disabled={isLoading}

>

{isLoading ? (

<div className="flex items-center gap-2">

<div className="w-4 h-4 border-2 border-white border-t-transparent rounded-full animate-spin" />

Loading...

</div>

) : (

'Submit'

)}

</Button>特点:

- ✨ 透明设计:组件逻辑简单到 AI 一眼就能看懂

- 🎨 高度可定制:想改什么样式,直接改 className 就行

- 🤖 AI 超友好:Tailwind 类名语义化,AI 理解度爆表

- 🔄 可抛弃性:组件简单,AI 可以轻松重构,重写成本为 0

- 📖 学习成本低:新同事 5 分钟就能上手

- 🚀 开发效率高:AI 能快速生成和修改,开发速度翻倍

📏 上下文长度优化:TailWind 的附赠

为什么 Tailwind CSS 能更好地控制上下文长度?

传统 CSS 方式 - 上下文长度爆炸:

🔍 点击展开:传统 CSS 的上下文长度爆炸示例

/* 传统CSS:一个按钮需要大量上下文 */

.button-primary {

background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);

color: #ffffff;

padding: 12px 24px;

font-size: 16px;

font-weight: 600;

border: 2px solid #667eea;

border-radius: 8px;

box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(116, 75, 162, 0.4);

transition: all 0.3s ease;

}

.button-primary:hover {

background: linear-gradient(135deg, #5a6fd8 0%, #6a4190 100%);

transform: translateY(-2px);

box-shadow: 0 6px 20px 0 rgba(116, 75, 162, 0.6);

}

/* 响应式设计 */

@media (max-width: 768px) {

.button-primary {

font-size: 14px;

padding: 10px 20px;

}

}Tailwind CSS 方式 - 上下文长度优化:

🔍 点击展开:Tailwind CSS 的上下文长度优化示例

// Tailwind CSS:所有样式都在一个地方,上下文集中

<button

className="

bg-gradient-to-br from-indigo-500 to-purple-600 text-white

px-6 py-3 text-base font-semibold

border-2 border-indigo-500 rounded-lg

shadow-lg hover:shadow-xl transition-all duration-300

hover:from-indigo-600 hover:to-purple-700 hover:-translate-y-0.5

sm:text-sm sm:px-4 sm:py-2

md:text-base md:px-6 md:py-3

lg:text-lg lg:px-8 lg:py-4

"

>

Click me!

</button>AI 时代上下文长度的重要性

为什么 AI 更喜欢短的上下文?

- 注意力机制:AI 的注意力机制在处理长上下文时会分散

- 理解效率:短上下文让 AI 能更快理解代码意图

- 生成准确性:上下文越短,AI 生成的代码越准确

实际例子:AI 生成代码的对比

传统 CSS 方式 - AI 需要长上下文:

🔍 点击展开:传统 CSS 方式的 AI 生成示例

// AI需要理解:CSS文件 + JSX文件 + 类名映射关系

<Button className="button-primary" />Tailwind CSS 方式 - AI 只需要短上下文:

🔍 点击展开:Tailwind CSS 方式的 AI 生成示例

// AI只需要理解:JSX中的className

<Button className="bg-blue-500 hover:bg-blue-600 sm:text-sm md:text-base" />🎨 Tailwind CSS:恰好顺应 AI 时代的设计潮流

为什么 Tailwind CSS 是 AI 友好的?

- 语义化类名:AI 理解

bg-blue-500比理解 CSS 变量更容易 - 原子化设计:每个类名都有明确含义,AI 能准确组合

- 一致性:设计系统统一,AI 生成的样式更协调

- 可预测性:类名行为一致,AI 能准确预测效果

传统 CSS:语法标准化,但语义模糊

🔍 点击展开:传统 CSS 的复杂样式(AI 理解困难)

/* 传统CSS:语法是标准的,但每个值对AI来说都是"魔法数字" */

.button-primary {

/* 背景渐变 - AI需要理解复杂的CSS函数和角度值 */

background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);

/* 阴影 - AI需要理解4个数值的含义和组合效果 */

box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(116, 75, 162, 0.4);

/* 过渡 - AI需要理解"all"的含义和缓动函数 */

transition: all 0.3s ease;

/* 尺寸 - AI不知道这些数值代表什么效果 */

padding: 12px 24px;

font-size: 16px;

line-height: 1.5;

/* 颜色 - AI需要理解十六进制和RGBA的差异 */

color: #ffffff;

border: 2px solid #667eea;

/* 圆角 - AI不知道8px的圆角效果如何 */

border-radius: 8px;

}

/* 状态变化 - AI需要理解伪类选择器和对应的样式值 */

.button-primary:hover {

/* AI不知道-2px的位移效果如何 */

transform: translateY(-2px);

/* AI不知道这些阴影值的变化逻辑 */

box-shadow: 0 6px 20px 0 rgba(116, 75, 162, 0.6);

}

/* 响应式 - AI需要理解像素断点的含义 */

@media (max-width: 768px) {

.button-primary {

/* AI不知道为什么要改成这些值 */

font-size: 14px;

padding: 10px 20px;

}

}AI 理解传统 CSS 的核心困难:

🎯 语义缺失:

16px= 大字体还是小字体?AI 不知道8px= 圆角效果如何?AI 不知道135deg= 渐变角度效果如何?AI 不知道

🔢 数值无意义:

12px 24px= 这个间距合适吗?AI 不知道0.3s= 过渡时长合适吗?AI 不知道0.4= 透明度效果如何?AI 不知道

🎨 组合效果不可预测:

- 多个 CSS 属性组合的最终效果,AI 难以预测

- 需要理解 CSS 的层叠和继承规则

Tailwind CSS:语法和语义都标准化

🔍 点击展开:Tailwind CSS 的语义化样式(AI 理解容易)

// Tailwind CSS:每个类名都有明确的语义

<button

className="

/* 背景和颜色 - 语义清晰 */

bg-gradient-to-br from-indigo-500 to-purple-600

text-white

/* 尺寸和间距 - 数字有含义 */

px-6 py-3 /* 6=24px, 3=12px - AI理解数字规律 */

text-base /* 基础字体大小 - AI知道这是标准大小 */

font-semibold /* 半粗体 - AI理解字重含义 */

leading-relaxed /* 宽松行高 - AI理解行高效果 */

/* 边框和圆角 - 语义化命名 */

border-2 /* 2px边框 - AI理解边框粗细 */

border-indigo-500 /* 靛蓝色边框 - AI理解颜色系统 */

rounded-lg /* 大圆角 - AI知道这是适中的圆角 */

/* 阴影和过渡 - 效果可预测 */

shadow-lg /* 大阴影 - AI知道阴影效果 */

hover:shadow-xl /* 悬停时超大阴影 - AI理解状态变化 */

transition-all /* 所有属性过渡 - AI理解过渡范围 */

duration-300 /* 300ms过渡 - AI理解时长 */

/* 交互状态 - 状态变化语义化 */

hover:from-indigo-600 hover:to-purple-700 /* 悬停时颜色变深 */

hover:-translate-y-0.5 /* 悬停时向上移动 */

active:translate-y-0 /* 点击时回到原位 */

active:shadow-md /* 点击时中等阴影 */

/* 禁用状态 - 语义化禁用样式 */

disabled:opacity-60 /* 禁用时60%透明度 */

disabled:cursor-not-allowed /* 禁用时禁止光标 */

disabled:bg-gray-400 /* 禁用时灰色背景 */

disabled:text-gray-600 /* 禁用时深灰文字 */

/* 响应式设计 - 断点语义化 */

sm:text-sm sm:px-4 sm:py-2 /* 小屏幕:小字体,小间距 */

md:text-base md:px-6 md:py-3 /* 中屏幕:标准字体,标准间距 */

lg:text-lg lg:px-8 lg:py-4 /* 大屏幕:大字体,大间距 */

"

>

Click me!

</button>AI 理解 Tailwind CSS 的核心优势:

🎯 语义化类名:

bg-blue-500= "蓝色背景,500 是中等深浅" - AI 秒懂px-6= "水平内边距 6 个单位(24px)" - AI 理解数字含义rounded-lg= "大圆角" - AI 知道这是适中的圆角效果

🔢 数字系统有规律:

text-sm、text-base、text-lg- AI 理解大小关系px-2、px-4、px-6、px-8- AI 理解间距规律(8px、16px、24px、32px)opacity-50、opacity-75、opacity-100- AI 理解透明度(50%、75%、100%)

🎨 颜色系统可预测:

from-indigo-500、to-purple-600- AI 理解渐变方向和颜色深浅hover:from-indigo-600- AI 理解悬停时颜色变深的逻辑disabled:bg-gray-400- AI 理解禁用状态使用灰色

📱 响应式断点清晰:

sm:、md:、lg:- AI 理解断点的语义(小、中、大屏幕)- 每个断点都有明确的含义,AI 容易生成响应式代码

实际代码生成对比

传统 CSS - AI 生成困难:

🔍 点击展开:传统 CSS 的 AI 生成困难示例

/* AI需要理解复杂的CSS语法,容易出错 */

.button-custom {

/* AI可能不知道这些值是否合适 */

background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);

box-shadow: 0 4px 15px 0 rgba(116, 75, 162, 0.4);

/* AI可能忘记添加transition */

/* AI可能不理解hover状态应该如何变化 */

/* AI可能不知道响应式断点应该设置什么值 */

}Tailwind CSS - AI 生成容易:

🔍 点击展开:Tailwind CSS 的 AI 生成容易示例

// AI只需要组合语义化的类名,不容易出错

className="bg-gradient-to-br from-blue-500 to-purple-600

shadow-lg hover:shadow-xl hover:from-blue-600 hover:to-purple-700

transition-all duration-300

sm:text-sm sm:px-4 md:text-base md:px-6 lg:text-lg lg:px-8"

// 每个类名都有明确含义,AI容易理解和组合核心洞察

传统 CSS 的问题不在于语法,而在于语义:

- CSS 语法确实是标准化的 - 所有浏览器都理解相同的语法

- 但 CSS 值没有语义 -

16px、#667eea、135deg对 AI 来说都是无意义的数字 - 属性组合效果不可预测 - 多个 CSS 属性组合的最终效果,AI 难以预测

Tailwind CSS 解决了语义问题:

- 每个类名都有明确语义 -

bg-blue-500= "蓝色背景,中等深浅" - 数字系统有规律 -

px-6= "24px",text-lg= "大字体" - 效果可预测 - 每个类名的效果都是预定义的,AI 容易理解

结论:Tailwind CSS 让 AI 从"理解 CSS 语法"变成了"理解样式语义",大大降低了 AI 的认知负担!

🔄 代码组织模式的未来趋势

1. 从"可维护"到"可重构"

- 传统思维:写一次,维护一辈子

- AI 时代思维:写简单,AI 重构

2. 从"黑盒组件"到"透明模板"

- 传统组件:高度封装,难以定制

- shadcn 模式:模板化设计,高度可定制

3. 从"复杂逻辑"到"简单组合"

- 传统方式:一个组件包含复杂逻辑

- AI 时代方式:简单组件通过组合实现复杂功能

4. 从"长期维护"到"快速迭代"

- 传统思维:代码要能长期维护

- AI 时代思维:代码要能快速重构和替换

💡 可维护代码 vs 可抛弃代码:AI 时代的代码哲学

传统代码哲学:"可维护性"

🔧 可维护代码的特点

- 高度抽象:复杂的抽象层,隐藏实现细节

- 文档完善:详细的注释和文档说明

- 向后兼容:新版本必须兼容旧版本

- 防御性编程:大量的边界检查和错误处理

- 设计模式:严格遵循设计模式原则

⚠️ 可维护代码的问题

- 过度工程化:为了"可维护性"而过度设计

- 开发速度慢:写一个简单功能需要大量样板代码

- AI 理解困难:复杂的抽象层让 AI 难以理解代码意图

- 重构成本高:修改一个功能需要理解整个抽象体系

- 学习成本高:新同事需要学习复杂的架构设计

AI 时代代码哲学:"可抛弃性"

✨ 可抛弃代码的特点

- 简单直接:代码逻辑清晰,没有过度抽象

- 功能聚焦:每个函数/组件只做一件事

- 易于重构:AI 可以快速理解和重构

- 自解释:代码本身就是最好的文档

- 快速迭代:可以快速重写,不担心破坏现有架构

🚀 可抛弃代码的优势

- 开发速度快:写代码快,改代码更快

- AI 友好:AI 容易理解和生成

- 重构成本低:重写比修改更容易

- 学习成本低:新同事 5 分钟就能上手

- 创意自由:不被复杂架构束缚

AI 时代的选择:什么时候用哪种?

🚀 选择可抛弃代码的场景

- 快速原型:需要快速验证想法

- 频繁迭代:功能还在探索阶段

- AI 辅助开发:希望 AI 能快速理解和重构

- 简单功能:CRUD、表单、列表等基础功能

- MVP 阶段:产品还在验证阶段

🏗️ 选择可维护代码的场景

- 核心架构:系统的基础设施和核心服务

- 关键业务:不能出错的业务逻辑

- 长期稳定:功能已经稳定,长期不会改变

- 团队协作:多人维护的公共组件

- 安全敏感:涉及安全、权限等敏感功能

实践建议:如何写可抛弃代码?

1. 保持简单

🔍 点击展开:保持简单的代码示例

// ❌ 过度设计

const Button = forwardRef<HTMLButtonElement, ButtonProps>((props, ref) => {

const {

variant,

size,

loading,

icon,

iconPosition,

rounded,

shadow,

hoverEffect,

focusRing,

animation,

responsive,

accessibility,

theme,

breakpoints,

className,

children,

...restProps

} = props;

// 复杂的逻辑处理...

});

// ✅ 简单直接

const Button = ({ className, children, ...props }) => (

<button className={cn('px-4 py-2 rounded bg-blue-500 text-white', className)} {...props}>

{children}

</button>

);2. 功能聚焦

🔍 点击展开:功能聚焦的代码示例

// ❌ 一个组件做太多事

const UserCard = ({

user,

onEdit,

onDelete,

onShare,

onFollow,

showActions,

showStats,

showAvatar

}) => {

// 复杂的条件渲染和状态管理...

};

// ✅ 功能聚焦

const UserCard = ({ user }) => (

<div className="p-4 border rounded">

<h3>{user.name}</h3>

<p>{user.email}</p>

</div>

);

const UserActions = ({ user, onEdit, onDelete }) => (

<div className="flex gap-2">

<button onClick={() => onEdit(user)}>Edit</button>

<button onClick={() => onDelete(user.id)}>Delete</button>

</div>

);3. 避免过度抽象

🔍 点击展开:避免过度抽象的代码示例

// ❌ 过度抽象

const useUserData = (userId: string) => {

const [user, setUser] = useState<User | null>(null);

const [loading, setLoading] = useState(false);

const [error, setError] = useState<Error | null>(null);

useEffect(() => {

// 复杂的逻辑...

}, [userId]);

return { user, loading, error };

};

// ✅ 简单直接

const getUser = async (id: string) => {

const response = await fetch(`/api/users/${id}`);

return response.json();

};4. 让代码自解释

🔍 点击展开:让代码自解释的示例

// ❌ 需要注释才能理解

const processData = data => {

const result = [];

for (let i = 0; i < data.length; i++) {

if (data[i].status === 'active' && data[i].score > 80) {

result.push({

id: data[i].id,

name: data[i].name,

priority: 'high'

});

}

}

return result;

};

// ✅ 自解释的代码

const getHighPriorityActiveUsers = users => {

return users

.filter(user => user.status === 'active' && user.score > 80)

.map(user => ({

id: user.id,

name: user.name,

priority: 'high'

}));

};AI 时代的代码组织原则

1️⃣ 简单优于复杂

- 能用简单方式实现,就不要用复杂方式

- 代码越简单,AI 越容易理解和重构

2️⃣ 可读性优于可维护性

- 代码要让人一眼就能看懂

- 不要为了"可维护性"而牺牲可读性

3️⃣ 组合优于继承

- 用简单的组件组合实现复杂功能

- 避免复杂的继承和抽象层次

4️⃣ 快速迭代优于完美设计

- 先实现功能,再优化代码

- 不要过度设计,代码可以随时重写

5️⃣ AI 友好优于人工优化

- 代码要能让 AI 快速理解

- 简单的逻辑比复杂的优化更重要

总结:AI 时代的代码哲学

- 可维护代码:为了长期维护而设计,但开发慢、AI 理解困难

- 可抛弃代码:为了快速迭代而设计,开发快、AI 理解容易

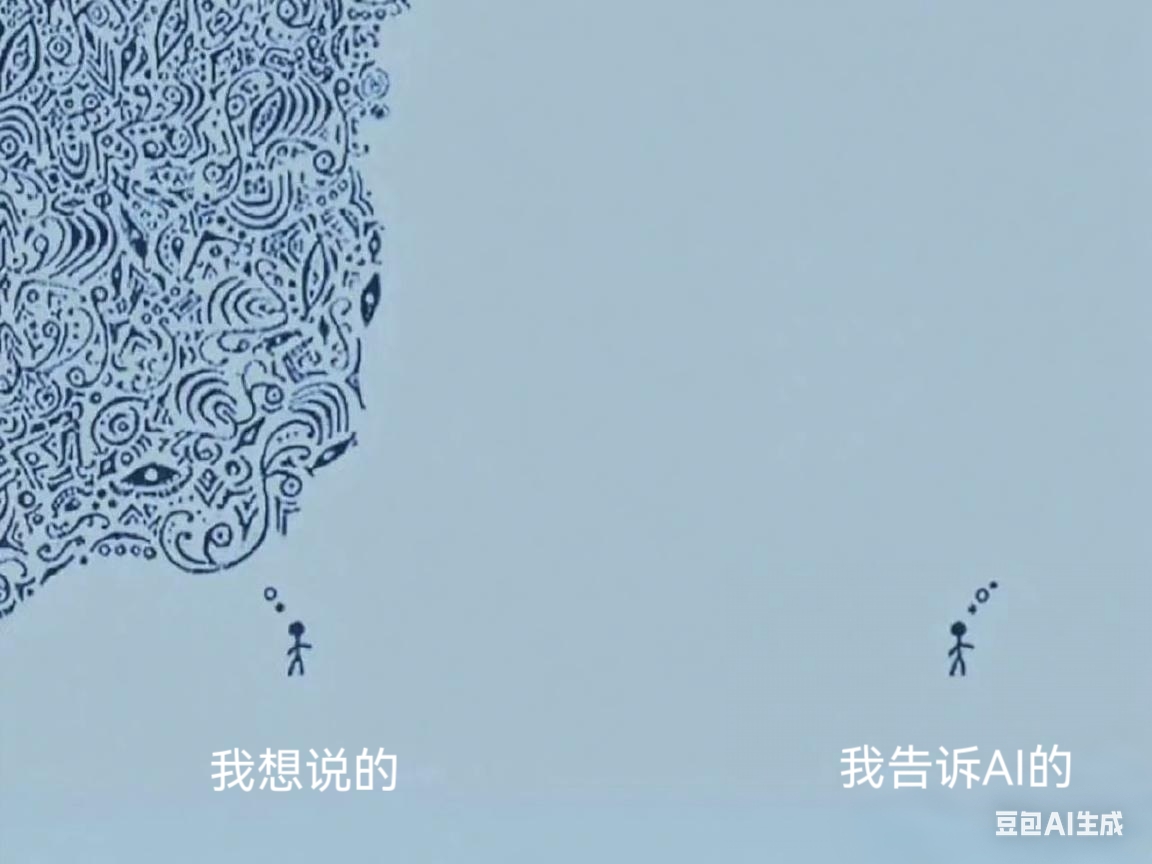

4️⃣ 上下文工程(Context Engineering):让 AI 成为你的专属助手

🔍 AI 还是不够懂我

问题分析:很多开发者抱怨 AI 生成的代码不符合需求,其实问题不在 AI,而在于:

- ❌ 缺乏项目上下文(Project Context):AI 不知道你的项目结构、架构设计、依赖关系

- ❌ 不了解开发习惯(Development Patterns):AI 不知道你喜欢怎么写代码、用什么技术栈

- ❌ 没有工作流程(Workflow Context):AI 不知道你的开发节奏、代码审查标准

- ❌ 缺少工具集成(Tool Integration):AI 不知道如何使用外部工具、API 和服务

根本原因:AI 缺乏足够的上下文信息来理解你的具体需求和约束条件

解决方案:通过系统性的上下文工程(Context Engineering),让 AI 从"通用助手"变成"你的专属助手"

🔍 点击展开:什么是上下文工程(Context Engineering)?

🧠 什么是上下文工程(Context Engineering)?

核心洞察:随着大语言模型(LLM)的广泛应用,开发者发现了一个关键事实:模型性能的优劣,不仅取决于模型本身的规模和参数量,更取决于它在推理时"看见了什么"。

定义:上下文工程(Context Engineering)是一门围绕大模型输入上下文的设计、管理和动态构建技术体系,目的是让模型在每一次调用中都能获取最合适、最相关的背景信息、任务指令和外部工具接口。

核心价值:提升 AI 响应的准确性、稳定性和可控性。

🔑 提示工程 vs 上下文工程

| 提示工程(Prompt Engineering) | 上下文工程(Context Engineering) |

|---|---|

| 关注"怎么问" | 关注"模型看到了什么" |

| 优化用户指令 | 优化模型输入上下文 |

| 提升提问技巧 | 提升上下文质量 |

关键洞察:在实际应用中,"看到什么"对模型表现的影响,往往比"怎么问"更为关键。

📥 上下文进入 LLM 的三种方式

- 提示(Prompt):用户指令、任务描述

- 检索(Retrieval):外部文档、知识库

- 工具调用(Tool Calls):API 接口、外部服务

这就是为什么我们需要上下文工程:让 AI"看见"最相关的信息,而不是仅仅优化提问方式!

🎯 我们可以做些什么?4 个工具让你事半功倍

1. 📚 知识库:AI 的"项目说明书"

作用:就像给 AI 一本项目手册,让它了解你的项目

实际效果:

- AI 知道你的项目结构

- AI 理解你的代码风格

- AI 能给出更准确的建议

简单例子:

AI:这个按钮应该怎么写?

你:参考我们项目中的Button组件

AI:好的,我看到了,按照你们的风格来写🎯 具体实现:项目文档 + 代码规范

建立项目知识库的方法:

- 项目 README:项目介绍、架构说明、开发指南

- 代码规范文档:命名规范、组件设计原则、最佳实践

- 组件库文档:每个组件的使用说明、Props 定义、示例代码

- 架构图:项目结构、数据流、组件关系

📊 高级方案:RepoMix + 分层策略

RepoMix 的优势:能提供完整的项目上下文 RepoMix 的挑战:可能产生过长的上下文

分层使用策略:

第一层:项目文档(README、架构图)

第二层:关键模块文档(核心组件、重要逻辑)

第三层:RepoMix打包(特定模块,而非整个项目)实际应用:

- 日常开发:使用项目文档和代码规范

- 架构分析:使用 RepoMix 打包关键模块

- 深度重构:按需使用 RepoMix,避免上下文爆炸

2. 🔄 工作流:AI 的"操作指南"

作用:告诉 AI 你的工作习惯和流程

实际效果:

- AI 知道你先写什么,后写什么

- AI 能按照你的习惯生成代码

- AI 不会做无用功

简单例子:

你:我要写一个登录页面

AI:好的,按照你的习惯:

1. 先写页面结构

2. 再写样式

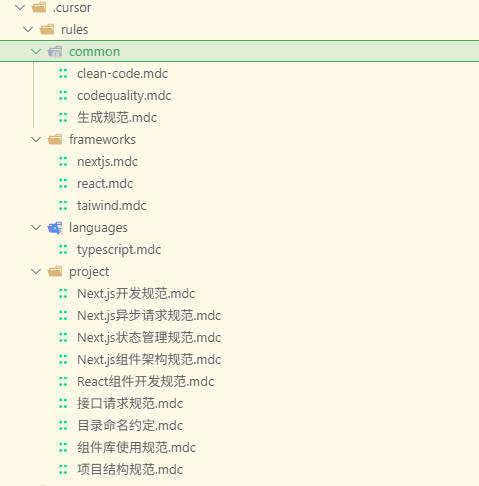

3. 最后写逻辑3. ⚙️ Cursor Rules:AI 的"个人偏好设置"

作用:就像设置手机主题一样,让 AI 按照你的喜好工作

实际效果:

- AI 生成的代码符合你的风格

- AI 知道你喜欢用什么技术

- AI 不会推荐你不熟悉的东西

简单例子:

🔍 点击展开:Cursor Rules

---

alwaysApply: true

---

# 接口请求规范

## 定义规范

- 使用 `axios` 进行接口请求

- 使用 `@tanstack/react-query` 进行接口请求,具体声明范式参考`/src/lib/api`,具体声明范式参考`/src/lib/api`,/src/lib/api 下区分了不同模块的接口,core 为核心封装模块,其余为业务接口封装,每个模块接口下方都可以有 api.ts(声明接口)、index.ts(useQuery、useMutation 包装接口),type.ts(声明接口参数和返回值类型),接口默认不缓存,获取最新数据

- 优化接口请求性能

## 接口文档

- 接口文档为 swagger 格式,存放在`/src/docs/`目录下

- 生成接口要求有完备的类型声明,简单类型直接写在`src/lib/api/**/api.ts`文件里,复杂类型写在`src/lib/api/**/type.ts`文件里导出供业务侧使用,禁止在`src/lib/api/**/api.ts`文件里写复杂类型

- 对于枚举值,需要在 type.ts 中使用枚举的方式来声明使用,禁止使用硬编码来做判断

- 严格遵照对应的接口文档声明参数你:对接/api/getUsers接口

AI:好的,我会先查看/docs下的接口文档,生成基础请求函数及其类型,再使用react-query包装,最后集成到业务中4. 🔌 MCP 工具:AI 的"能力扩展接口"

作用:通过标准协议,让 AI 能够访问各种外部能力和服务

MCP vs 知识库的区别:

- 知识库:静态信息,存储在本地或项目中(如项目文档、代码规范)

- MCP 服务:协议接口,提供各种能力(如查询、操作、集成等)

实际效果:

- AI 能查询外部知识库(如 Context7、文档库)

- AI 能直接操作你的文件

- AI 能运行命令

- AI 能搜索网络信息

- AI 能连接各种服务

🎯 具体实现:常用 MCP 服务示例

RepoMix MCP:代码库分析

AI:帮我分析这个项目的Button组件使用情况

RepoMix MCP:好的,我扫描代码库,找到所有Button的使用位置和样式Context7 MCP:文档查询

AI:帮我查询React 18的最新特性

Context7 MCP:好的,我搜索React官方文档,找到最新特性说明文件操作 MCP:直接操作

AI:帮我创建一个新的Button组件

文件操作MCP:好的,我直接在src/components/Button.tsx创建文件网络搜索 MCP:实时信息

AI:帮我搜索最新的Tailwind CSS最佳实践

网络搜索MCP:好的,我搜索网络,找到最新的最佳实践文章它们之间的关系:就像搭积木

- 知识库:告诉 AI"是什么"

- 工作流:告诉 AI"怎么做"

- Rules:告诉 AI"你喜欢什么"

- MCP 工具:给 AI"超能力"

🎯 总结:我们可以做些什么?

核心行动指南:不是让 AI 更聪明,而是让 AI 更懂你

具体行动:

- 建立知识库:整理项目文档、代码规范,让 AI 了解你的项目

- 定义工作流:告诉 AI 你的开发习惯和流程

- 设置 Rules:配置 AI 的偏好,让它按你的风格工作

- 集成 MCP 工具:给 AI 扩展能力,让它能查询、操作、集成各种服务

预期效果:

- 🚀 开发效率提升:AI 生成的代码更符合需求

- 🎯 沟通成本降低:不需要反复解释需求

- 💡 创意激发:AI 能给出更精准的建议

- 🔄 迭代加速:快速重构和优化代码

记住:最好的 AI 不是最聪明的,而是最懂你的!

🎯 从交付代码到交付价值:AI 时代前端开发的核心转变

💡 为什么前端开发者必须从"代码工人"转向"价值创造者"?

传统前端开发的局限性:

在 AI 工具普及之前,前端开发者往往被定位为"代码工人",主要职责是:

- 📝 代码实现:将设计稿转换为可运行的代码

- 🔧 功能开发:实现产品经理提出的功能需求

- 🐛 Bug 修复:解决测试过程中发现的问题

- 📱 兼容性处理:确保在不同设备和浏览器上的兼容性

这种定位的问题:

- 🚫 价值创造能力有限:只关注代码质量,不关注业务价值

- 📊 难以量化贡献:无法证明自己的工作对业务的实际影响

- 🔄 容易被替代:AI 工具可以快速生成基础代码

- 💼 职业发展瓶颈:缺乏业务理解能力,难以晋升到更高层级

🚀 AI 时代前端开发者的新定位:价值创造者

核心能力转变

从"代码实现者"到"解决方案设计师":

- 🎯 需求理解:深入理解业务需求和用户痛点,而不仅仅是功能需求

- 💡 方案设计:设计最优的技术解决方案,考虑性能、可维护性、扩展性

- 🔄 持续优化:基于数据和用户反馈,持续优化产品体验

从"功能开发者"到"用户体验专家":

- 🎨 交互设计:优化用户交互流程,提升操作效率

- 📱 响应式设计:确保在各种设备上的最佳体验

- ⚡ 性能优化:提升页面加载速度和交互响应性

- ♿ 可访问性:确保产品对所有用户都友好

从"代码维护者"到"系统监控专家":

- 📊 前端监控:建立完善的错误监控、性能监控、用户行为监控

- 🔍 问题诊断:快速定位和解决线上问题

- 📈 数据分析:分析用户行为数据,为产品优化提供依据

具体业务价值能力

🎯 用户体验优化能力

页面性能优化:

- 首屏加载时间优化(目标:< 2 秒)

- 交互响应时间优化(目标:< 100ms)

- 资源加载优化(图片懒加载、代码分割、缓存策略)

交互体验优化:

- 表单验证和错误提示优化

- 加载状态和空状态设计

- 微交互和动画效果

- 移动端手势操作优化

📊 前端监控体系建设

错误监控:

- JavaScript 运行时错误捕获

- 资源加载失败监控

- API 请求异常监控

- 用户操作异常监控

性能监控:

- 页面加载性能指标(FCP、LCP、CLS)

- 交互性能指标(FID、TTI)

- 资源加载性能分析

- 用户真实性能数据收集

用户行为监控:

- 页面访问路径分析

- 功能使用率统计

- 用户操作热力图

- 转化漏斗分析

🧪 前端测试体系

单元测试:

- 组件功能测试

- 工具函数测试

- 状态管理测试

- 覆盖率要求(> 80%)

集成测试:

- 组件间交互测试

- 页面流程测试

- API 集成测试

- 端到端测试

性能测试:

- 页面加载性能测试

- 内存泄漏检测

- 长列表渲染性能测试

- 并发用户压力测试

🔧 工程化能力

构建优化:

- 代码分割和懒加载

- Tree Shaking 和 Dead Code Elimination

- 资源压缩和优化

- 构建时间优化

部署优化:

- 自动化部署流程

- 灰度发布策略

- 回滚机制

- 环境配置管理

💰 价值交付的量化指标和 ROI 分析

从代码指标到业务指标

❌ 传统代码指标(输入导向)

- 代码行数、复杂度、覆盖率

- 性能分数、加载时间

- 错误率、兼容性

✅ AI 时代业务指标(输出导向)

- 用户体验指标:页面加载速度、交互响应时间、用户满意度

- 业务转化指标:点击率、转化率、用户留存率、订单完成率

- 开发效率指标:功能交付速度、迭代周期、维护成本、Bug 修复时间

实际 ROI 案例分析

案例 1:电商产品页面性能优化

优化前:

- 首屏加载时间:4.2秒

- 转化率:2.1%

- 用户跳出率:68%

优化后:

- 首屏加载时间:1.8秒(提升 57%)

- 转化率:3.2%(提升 52%)

- 用户跳出率:45%(降低 34%)

业务价值:

- 日活用户 10万,转化率提升 1.1%

- 日均订单增加 110单

- 客单价 200元,日收入增加 22,000元

- 月收入增加 66万元案例 2:管理后台用户体验优化

优化前:

- 用户操作完成率:65%

- 平均操作时间:3.2分钟

- 客服咨询量:日均 50次

优化后:

- 用户操作完成率:89%(提升 37%)

- 平均操作时间:1.8分钟(减少 44%)

- 客服咨询量:日均 18次(减少 64%)

业务价值:

- 减少客服人力成本:32次/天 × 50元/次 × 22天 = 35,200元/月

- 提升员工工作效率:节省时间 1.4分钟/次 × 1000次/天 × 22天 = 308小时/月

- 按员工时薪 100元计算,月节省成本:30,800元

- 总月节省成本:66,000元案例 3:前端监控体系建立

建立前:

- 线上问题发现时间:平均 2小时

- 问题解决时间:平均 4小时

- 用户投诉率:3.2%

建立后:

- 线上问题发现时间:平均 5分钟(提升 96%)

- 问题解决时间:平均 1.5小时(提升 63%)

- 用户投诉率:1.1%(降低 66%)

业务价值:

- 减少问题影响时间:1.75小时/次 × 10次/月 = 17.5小时/月

- 按影响用户 1000人/次,用户时薪 50元计算

- 月节省成本:17.5小时 × 1000人 × 50元 = 875,000元🎯 如何建立价值交付能力体系

1. 建立数据驱动的开发文化

关键指标监控:

- 建立核心业务指标看板

- 设置性能指标告警阈值

- 定期分析用户行为数据

- 建立 A/B 测试机制

数据收集和分析:

- 前端埋点体系建设

- 用户行为数据收集

- 性能数据实时监控

- 错误日志智能分析

2. 建立用户体验优化流程

用户研究:

- 用户访谈和调研

- 用户行为数据分析

- 竞品分析和对比

- 用户反馈收集和分析

优化迭代:

- 基于数据的优化决策

- 快速原型和验证

- 持续迭代和优化

- 效果评估和总结

3. 建立前端质量保障体系

代码质量:

- 代码规范检查

- 自动化测试

- 代码审查流程

- 性能基准测试

发布质量:

- 自动化部署流程

- 灰度发布策略

- 监控告警机制

- 快速回滚能力

🎯 总结

💡 核心转变

AI 时代,前端开发者从"代码工人"转向"价值创造者":

- 交付内容:从代码到价值

- 技术选型:选择 AI 友好的主流技术栈

- 代码哲学:从"可维护性"到"可抛弃性"

- 成功指标:从代码质量到业务价值

让我们一起拥抱 AI 时代,成为真正的价值创造者! 🚀